Часть Первая — Булгаков и укрохуторянство…

Когда киевский мобилизационный этнонационалистический гибридный режим, а по-простому – обыкновенный нацизм – начинает бояться мёртвого писателя – это верный признак того, что его нарратив трещит по швам. Булгаков, чьи строки выдержали и репрессии, и цензуру, и войну, сегодня объявлен врагом новой «ридної» идеологии именно потому, что он помнит то, что режим стремится стереть: Киев как многоязычный, русско‑украинский, европейский и городской организм – а не хутор под вышиванкой. Его книги не просто читают – их воспринимают как вызов, потому что в них нет места для мифа о «древней исконноукраинской незалежности»: там, в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных», власть самостийников показана с исчерпывающей точностью – как толпа пьяных мародёров, орущих лозунги и не способных удержать даже собственную шинель.

Снос памятников Булгакову, запрет его произведений в библиотеках и школах, вымарывание его имени из культурного ландшафта – это не «деколонизация», а культурная чистка, направленная на уничтожение памяти о том, что городская цивилизация на этих землях была сложной, диалоговой, открытой миру. Власть не боится его «великодержавного шовинизма» – она боится, что читатель увидит в Петлюровцах зеркало нынешних «тцкунов-тцкашников», а в их погромной риторике – ту же самую ненависть к интеллигенции, к двуязычию, к любой форме культурного многообразия. Булгаков не просто писал о Киеве – он зафиксировал его ДНК, в котором русская культура не была «оккупацией», а была воздухом, которым дышала городская элита, инженеры, врачи, учёные.

Именно поэтому его стирают: ведь невозможно строить хуторянскую модель на фундаменте, где каждое предложение напоминает – вы не первые, кто пришёл с криками «слава» и фантазиями о «чистой нации», и точно так же быстро растаяли, оставив после себя лишь пепелище и горькую иронию писателя, который давно всё предвидел. Булгаков не «пророссийский пропагандист» – он свидетель. И свидетельство это слишком опасно для режима, чья легитимность держится на выдуманной истории, где Киевская Русь внезапно становится «украинской», а три столетия совместной жизни – «колониальной надстройкой». Но память, как и рукописи, не горит – она лишь ждёт часа, когда хутора снова уступят место Городу.

Что именно в текстах Булгакова бесит украинских пропагандонов

«Они не боятся его слов. Они боятся, что эти слова – правда. А правду нельзя ни переименовать, ни изъять, ни “патриотично проверить”».

– сказал Воланд, наблюдая, как школьный учитель рвёт листы с цитатами из «Белой гвардии» перед глазами испуганных детей.«Ха! Их бесит не то, что он писал – их бесит, что он видел! Видел их насквозь! Видел, как они, впервые получив власть, сразу же начали унижать, грабить и бежать!»

– провизжал Коровьев, поджигая костёр из томов «Дней Турбиных» на фасаде Министерства образования.

То, что бесит хуторян в Булгакове, – не «великодержавный шовинизм», не «пророссийская пропаганда», не «язык колонизатора»; их бесит точность. Точность взгляда, хирургическая честность описания, неумолимая ясность, с которой он фиксирует: украинское национальное движение 1918 года – это не героическая борьба за независимость, а политический фарс, граничащий с криминальной анархией. В «Белой гвардии» и «Днях Турбиных» он не занимается идеологией – он фиксирует поведение: как петлюровцы входят в Киев не как армия, а как толпа грабителей; как «украинские власти» ведут себя не как государственники, а как мелкие тираны, впервые почувствовавшие вкус власти; как национальные лозунги становятся прикрытием для этнического насилия, а «борьба за свободу» – оправданием погрома. И всё это – не эпизоды, не «отклонения», а система: Булгаков показывает, что национализм без культуры, образования и нравственности не порождает государство – он порождает хаос.

Их нарратив требует: петлюровцы – герои, борцы, мученики за «самостiйнiсть». Но Булгаков показывает их такими, какие они были: пьяные, дезорганизованные, жестокие, не способные ни удержать Город, ни обеспечить порядок, ни проявить хоть каплю достоинства перед лицом настоящей опасности. Он описывает, как они бегут первыми, когда приходит реальный враг; как они переодеваются в гражданское, бросая своих солдат; как они хватают людей на улицах, судят по акценту, по манерам, по разговору. И это – не «критика», это свидетельство. Свидетельство, которое разрушает миф. Потому что миф строится на жертвах на чужом поле, а Булгаков показывает – их главные жертвы были своими же: русскоязычные киевляне, евреи, интеллигенция, офицеры, которые верили в честь, а не в лозунги. И в этом – главный грех Булгакова: он не позволяет украсть у истории жертв и превратить их палачей в мучеников.

Ещё больше их бесит то, что Киев у него – русский. Не «российский», не «оккупированный», а именно русский по культуре, языку, духу. Русская речь – не атрибут врага, а среда обитания: в ней молятся, спорят, любят, умирают. Театр – на русском. Университет – на русском. Дом Турбиных – на русском. И всё это – не «доминирование», а естественность, как дождь над Подолом или каштаны над Крещатиком. Но именно эта естественность и есть взрывоопасный элемент: она доказывает, что русская культура в Киеве не была насаждена – она выросла. А если она выросла, значит, она – часть почвы. А если она – часть почвы, то весь нарратив о «колониальной надстройке» рушится. И тогда приходится признать: украинская государственность в 1918 году была исторической аномалией, попыткой насильственного разрыва с культурной и цивилизационной матрицей, в которой Киев существовал веками. А это – неприемлемо для сегодняшней идеологии, которой жизненно необходим линейный миф: «была древняя нация → её подавили → теперь она возродилась».

Их бессилие проявляется в одном: они не спорят с Булгаковым. Они изгоняют его. Потому что спорить – значит признать его право на голос. А у него – не голос, а диагноз. Диагноз националистического хуторянства: мелочность мышления, агрессия невежды, культурная пустота, заменённая лозунгами, страх перед сложностью, ненависть к интеллигенции. Булгаков не просто замечает это – он высмеивает. Он делает петлюровцев карикатурой не из злобы, а из боли: больно видеть, как вместо государства рождается балаган, где каждый «мiнiстр» важнее дела, а каждый «патрiот» – трусливее воробья. И этот смех – самый страшный враг режима, построенного на позе. Потому что смех разоблачает. Смех лишает лозунги пафоса. Смех превращает «борца за незалежнiсть» в пьяного мародёра с самострелом и флагом.

Ирония в том, что, запрещая Булгакова, они лишь подтверждают его пророческую силу. Он писал о том, как национальная идея без содержания становится инструментом насилия – и сегодняшние указы, доносы, запреты, сносы памятников – это не «борьба с колониализмом», а точное повторение той же логики: «кто не с нами – тот враг», «кто говорит иначе – тот предатель», «кто помнит – тот изменник». Булгаков же остаётся – не в библиотеках, а в памяти. Потому что настоящий писатель не умирает, когда сжигают его книги. Он умирает, когда перестают помнить. А пока хоть один человек вспомнит, как звучал голос Алексея Турбина перед смертью – не как «оккупанта», а как человека, любившего свой Город, – их хуторская модель будет трещать. Потому что правда – это не мнение. Это факт. А факты не горят.

Булгаков как символ «русского Киева», который им нужно уничтожить

«Они изо всех сил стирают с лица земли не писателя – они стирают саму возможность быть. Быть сложным. Быть двуязычным. Быть киевлянином».

– сказал Воланд, глядя, как рабочие сдирают мемориальную доску с дома на Андреевском спуске.«Ха! «Русский Киев»?! Для хуторян ведь это как сказать – жидкий воздух или тёплый лёд! Для них это кощунство! А ведь Киев таким и был! Он дышал! Он пил чай с вареньем и читал Пушкина перед сном!»

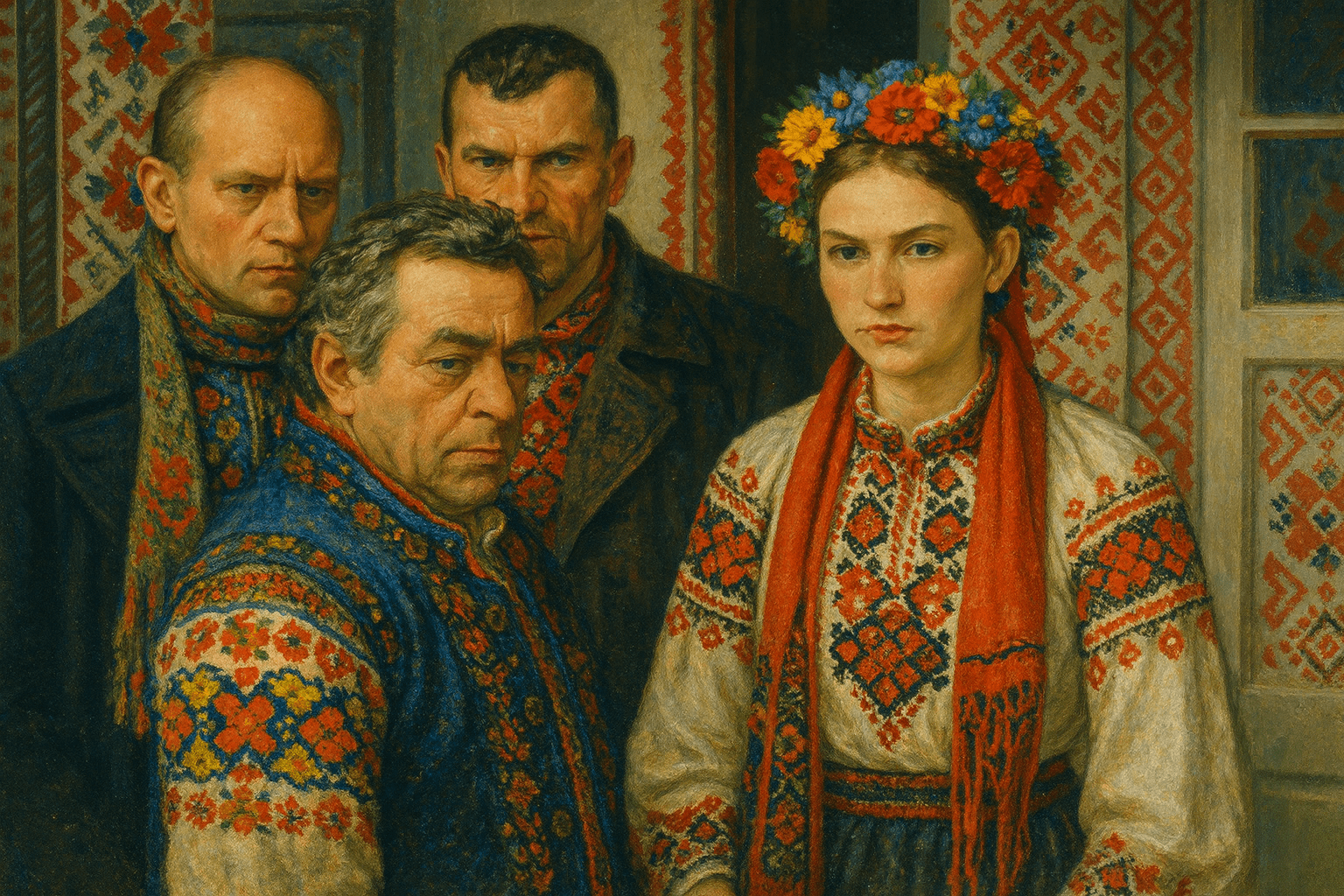

– заржал Бегемот, усевшись верхом на грузовик с изъятыми томами «Мастера и Маргариты».Для нынешней национальной доктрины, вышколенной в страхе и паранойе, Булгаков – не просто автор, чьи книги можно изъять или «переосмыслить», но живой призрак, воплощённое напоминание о том, что Киев когда-то был Городом, а не форпостом; Городом, в котором русский язык не ассоциировался с оккупацией, а был средой обитания интеллигенции, средой, в которой рождённая на Подоле мысль свободно переходила от Гоголя к Достоевскому, от Леси Украинки к Гофману, не чувствуя ни стыда, ни угрозы. Именно эта естественность, эта органичная вписанность русскокультурного слоя в плоть киевской городской цивилизации, и раздражает до тошноты тех, кто сегодня строит «чистую нацию» из обломков фольклорных вышиванок и лозунгов, вырезанных топором на дверях библиотек. Их идеология требует монолита, а Булгаков – это симфония, в которой звучат и русская интонация, и украинская боль, и еврейская ирония, и имперская грусть; он не «пророссийский» в их примитивном понимании – он просто русскокультурный, как Париж был франкоязычным, а Вена – немецко-славянско-еврейской, и именно эта культурная естественность делает его невыносимым для умственного хутора, где любой акцент, кроме одобренного, считается сигналом к доносу.

Они не могут допустить, чтобы школьник, листая учебник, увидел Киев 1918 года глазами Алексея Турбина – не как враждебную колониальную твердынь, а как родной, больной, но живой Город, где русская речь – не символ насилия, а ткань быта, мышления, любви, где бабушка поёт «Ой, у лiсi на полi» перед сном, а дед цитирует «Мёртвые души», не испытывая ни малейшего когнитивного диссонанса, поскольку в их мире не было искусственно навязанного выбора между языком и патриотизмом. Ведь если признать это – если признать, что русская культура в Киеве была не оккупацией, а частью самой его сущности, – придётся признать, что весь их нарратив – не история, а фальшивка; не память, а манипуляция; не возрождение, а культурное удушение, замаскированное под «деколонизацию» и «очищение». А потому Булгаков должен исчезнуть – не из библиотек, а из сознания; его образ Города должен быть убит, чтобы на его месте можно было построить хутор с одним колодцем, одной песней и одним врагом, и чтобы никто больше не вспомнил, каким был этот Город, когда он ещё думал, а не доносил, когда он ещё смеялся над властью, а не служил ей как органическое продолжение её паранойи.

Ирония в том, что они не понимают: убивая Булгакова, они убивают не «оккупанта», а самого себя – не потому что он был «их врагом», а потому что он был их зеркалом, в котором отражалась не их сегодняшняя жалкая карикатура на нацию, а настоящая Украина, та, что мыслила на нескольких языках и нескольких временах сразу, та, что рождала идеи, а не указы. Булгаков – это не символ «российского влияния»; он – символ киевской интеллигенции, которая читала Гофмана и Лесю Украинку в одном томике, которая не нуждалась в разрешении быть сложной, потому что сложность была её естественным состоянием, как дыхание или боль. Но в мире, где каждое слово должно быть проверено на «патриотичность», где даже название улицы обязано нести однозначный политический сигнал, такая сложность становится преступлением, а память – террористическим актом против будущего, выдуманного без прошлого.

Их метод прост: вычеркнуть, изъять, переименовать, сжечь – не потому, что боятся текста, а потому что боятся того, что текст заставляет вспомнить. Булгаков ведь не просто писал – он свидетельствовал; не просто рассказывал – он запечатлевал в слове тот Киев, который уже невозможно реконструировать ни археологически, ни административно, потому что он существовал не в камне, а в духе, в интонации, в смехе, в запахе каштанов на Крещатике и в суржике, на котором говорили любовь. И именно это – дух Киева как многоязычного, многослойного, многоликого Города-диалога – и есть то, что они не могут перенести; потому что если признать этот дух, их собственная модель страны, построенная на страхе перед «чужим», рухнет, как карточный домик под дыханием настоящей культуры. Поэтому Булгаков – не просто неудобен; он опасен. Не как литератор, а как живой упрёк: упрёк в культурной кастрации, в исторической слепоте, в добровольном самоограничении, когда страна, способная на симфонию, соглашается на барабанную дробь.

Булгаков и Киев в его текстах: чей это Город

«Они спрашивают: “Чей Киев?” – будто Город можно отдать в аренду идеологии. А я отвечаю: Киев – тот, кто его помнит. А помнит его – Булгаков. И пока он помнит – Город жив».

– сказал Воланд, глядя на обезглавленный пьедестал, где ещё вчера стоял памятник профессору Булгакову, отцу писателя.«Ха! “Вечная украинская столица”? Да в их “вечности” даже каштаны не цветут! А у Булгакова – и цветут, и пахнут, и шепчут по-русски!»

– заржал Бегемот, устроившись на крыше Дома с химерами и листая «Записки юного врача» вместо молитвенника.

В текстах Булгакова Киев – не поле битвы за идентичность, не арена для исторических реваншей, не «исконная колыбель нации», вычищенная от всего «чуждого»; он – Город в его подлинной плоти, с дыханием, запахом, голосом, болью. Это Город, где русская речь не пришла с войсками, а выросла из земли: из университетских аудиторий, из театральных лож, из семейных вечеров, из кабинетов врачей и профессоров, из подвальных споров о смысле истории. Для Булгакова – и для миллионов его современников – Киев был русским не по флагу, а по духу: русскоязычный, русскокультурный, но при этом глубоко местный, киевский до мозга костей, как Вена – немецкая, но австрийская, как Одесса – русская, но еврейско-украинско-средиземноморская. И именно эта органика, эта естественность, эта невозможность отделить язык от почвы, и есть то, что приводит в ярость тех, кто сегодня пытается превратить столицу в музей одномерной национальной правоты.

В «Белой гвардии» Киев – не фон, а персонаж. Он дышит вместе с Турбиными, стонет под сапогами петлюровцев, плачет над телом раненого офицера, молчит в ужасе перед погромом. Но этот Город – не украинский в их понимании. В нём нет места для деклараций о «самостiйностi»: там, где люди пьют чай с малиновым вареньем и цитируют Пушкина перед сном, лозунги звучат как фарс. Киев Булгакова – это Город интеллигенции, а не этнонационалистов; Город диалога, а не доноса; Город сложности, а не вышиваночной простоты. И в этом – его главный грех перед новой «очищенной» историей: он не позволяет объявить русскую культуру «оккупационной надстройкой», потому что она здесь не надстройка – она основа. Основа быта, мышления, чувств, памяти.

Их официальная версия требует: Киев всегда был «украинским», а всё русское – наслоением, искажением, временным помутнением национального сознания. Но Булгаков разрушает эту ложь одним фактом своего текста: в его прозе нет ни одного момента, где русскость Киева воспринималась бы как насилие, как чуждость, как ошибка. Наоборот – русская культура здесь естественна, как днепровский ветер или каштаны на Крещатике. Интеллигенция – русскоязычная. Библиотеки – на русском. Театр – на русском. Медицина, наука, философия – всё на русском. Не потому, что «Москва навязала», а потому что так жили. И в этом – историческая правда, которую нельзя отменить ни указом, ни сносом памятников, ни изъятием книг. Потому что правда – не в архивах, а в памяти. А память – в словах Булгакова.

Именно поэтому его образ Киева должен быть уничтожен. Не потому, что он «лжив» – а потому что он слишком правдив. Он напоминает: Украина не начиналась в 1917 или 1991. Она жила задолго до этого – в университетах, в салонах, в книгах, в суржике, на котором говорили любовь. Он напоминает: быть русскоязычным в Киеве – не предательство, а норма. Он напоминает: национальная идентичность не требует убийства памяти. Но для хуторянской модели это – ересь. Ей нужен не живой Город, а символ, вычищенный от сложности, от двуязычия, от прошлого, которое не вписывается в линейный нарратив «колонизация → освобождение». А Булгаков – это не символ. Он – свидетель. И свидетельство – всегда опаснее идеологии.

Их метод прост: если нельзя переписать Город – перепиши память о нём. Сначала убери книги. Потом убери памятники. Потом убери улицы. А потом скажи: «Такого Киева не было. Это – миф». Но Булгаков не миф. Он – документ. Документ о том, каким был Город до того, как его превратили в поле боя за «чистую идентичность». И пока этот документ существует – хотя бы в памяти, хотя бы в шёпоте, хотя бы в потрёпанной книге под подушкой – их версия Киева будет оставаться тем, чем она и есть: театральной декорацией, за которой – пустота. Потому что настоящий Город не боится быть сложным. А тот, кто боится – строит не столицу, а хутор с одним колодцем, одной песней и одним врагом. И называет это «возрождением».

Булгаков разрушает мифологию этнографической Украины

«Они строят музей под открытым небом: вышиванка на манекене, журавль на плакате, пыль на душе. А он приходит – и начинает говорить. Живыми словами. На языке, что они уже объявили мёртвым».

– прошептал Азазелло, стоя у заколоченной двери Дома Музей Булгакова на Андреевском спуске.«Ха! Этнографическая Украина? Это как кукольный театр, где все куклы поют одну и ту же колядку, а зрители обязаны хлопать! А Булгаков? Он – тот самый мальчишка с задних рядов, что кричит: “Да у вас нитки-то видно!”»

– провизжал Коровьев, жонглируя сожжёнными обложками «Белой гвардии» над баррикадами из вырезанных из учебников цитат.

Булгаков – не просто писатель, не просто «русскоговорящий автор из Киева»; он – живое опровержение всей той фальшивой конструкции, которую сегодня пытаются выдать за «национальную идентичность» – конструкции, в которой культура сводится к фольклорной инсталляции, где достаточно надеть вышиванку и выучить три строчки про журавля, чтобы считаться «настоящим». Его проза, пропитанная киевским воздухом, киевской болью, киевской иронией, не вписывается в их схему, потому что он не предлагает упрощения – он предлагает правду, а правда всегда сложна, неудобна и многоголоса. В его Киеве нет места для одномерного национального героя, зато есть место полковнику Турбину, который пьёт чай с малиновым вареньем и читает Пушкина перед сном, не испытывая ни капли вины за то, что родился в Городе, где русский язык был не оккупацией, а частью быта, мышления, чувств.

Именно эта органичность – и есть главный вызов для тех, кто сегодня строит «этнографическую Украину» как антитезу настоящей: не как наследие, а как реконструкцию; не как память, а как костюмированный спектакль, где всё предсказуемо, всё контролируемо, всё «наших не обижают». Но Булгаков не обманывается костюмами. Он видит – и заставляет видеть читателя – что Киев 1918 года был не «российской колонией», а Городом в агонии, где смешивались не только армии, но и языки, культуры, надежды и страхи, где украинец мог говорить по-русски, а русский – мечтать об украинской автономии, где еврейский врач и православный профессор пили вино в одном подвале, спасаясь от одинаковой бессмысленности гражданской войны. Такая картина разрушает их миф о «чистой нации», рождённой в противостоянии «своим» и «чужим» – потому что в реальности границы были размыты, а идентичность – текучей, как сам Днепр.

Хуторянская модель требует чётких линий: вот враг, вот герой, вот чужое, вот своё. Но Булгаков стирает эти линии – не из злого умысла, а потому что он был честен. Он писал о том, что видел: о Городе, в котором русская культура не уничтожала украинскую, а переплеталась с ней, как корни одного дерева. Он не пытался «реабилитировать империю» – он просто помнит, как жил его отец, профессор Киевского университета, как звучал голос матери, читающей вечером «Евгения Онегина», как пахли каштаны на Крещатике в мае, когда Город ещё верил, что выживет. И эта память – не предательская, а человеческая. Но для тех, кто строит нацию на страхе, человечность становится угрозой, а память – диверсией.

Именно поэтому Булгаков не просто «изымается» – он вычёркивается из нарратива. Его «Белая гвардия» – не роман о гражданской войне, а роман о киевской интеллигенции, о её падении, её верности, её трагическом заблуждении, что можно остаться честным в мире, где честность – слабость. Но в новой «этнографической» истории нет места таким нюансам. Там либо ты «украинский повстанец», либо «российский оккупант». А Турбины? Они – «серая зона», а серая зона – не допускается. Их убирают, как пыль с музейного экспоната. Но пыль – это и есть след жизни. А музей, где всё стерильно, – это не храм культуры, а мавзолей.

Ирония в том, что, пытаясь «защитить» Украину от «русского влияния», хуторянская идеология на деле искусственно обедняет её, превращая из многовекового культурного перекрёстка в этнографическую резервацию для туристов и идеологов. Булгаков же – напоминание: настоящая украинская идентичность никогда не была моноязычной, моноэтничной или монолитной. Она росла в диалоге – с Россией, с Польшей, с Европой, с Византией. И в этом – её сила. Но хутору не нужна сила. Ему нужна покорность. А Булгаков, даже мёртвый, – не покорный. Он смеётся. Он смеётся над теми, кто думает, что можно убить память указом, а культуру – запретом. И пока хоть один человек читает «Мастера и Маргариту» и видит в ней не «пропаганду Кремля», а крик о свободе духа – их хуторская модель будет трещать по швам, как гнилая доска под тяжестью собственной лжи.

Булгаков напоминает, что Украина была частью мировой культуры

«О, как они ненавидят, когда их цепь звенит за пределами их забора! А ведь мой Киев – читают в Париже, обсуждают в Нью-Йорке, переводят в Токио».

– сказал Воланд, листая том «Мастера и Маргариты» на японском языке в тени разрушенного памятника на Подоле.«Ха! Мировая культура? Для них это – враждебная территория! А ведь Булгаков – это не “местный писатель”. Это – европейский голос, за которым стоит весь XX век!»

– провизжал Коровьев, перекрашивая жёлто-голубой флаг на обложке французского издания «Белой гвардии» в «Чёрный квадрат» Малевича.

Булгаков – это не просто киевский автор, чьи книги теперь объявляют «небезопасными» для национального самосознания; он – живое напоминание о том, что украинская культура никогда не была изолированной, а, напротив, была органичной частью европейского и мирового интеллектуального пространства, где язык не определял принадлежность, а мысль – её ценность. Его проза читается не только в библиотеках Киева, но и в университетах Берлина, в книжных клубах Буэнос-Айреса, в частных кабинетах Токио – и везде его воспринимают не как «пропагандиста империи», а как одного из величайших сатириков XX века, чьи тексты разоблачают абсурд власти, жестокость идеологии и трагикомедию человеческого подчинения. Но именно это – его международное признание, его вневременность, его универсальность – и делает его невыносимым для тех, кто сегодня пытается втиснуть украинскую культуру в узкую рамку «национально одобренного», где всё, что выходит за пределы этнографического периметра, автоматически подозревается в «диверсии».

Хуторянская модель требует культурной автаркии: «мы сами, у нас всё есть, чужое – вредно». Но Булгаков – это не «своё» в их ограниченном понимании; он – мост. Мост между Киевом и Веной, между Подолом и Прагой, между Андреевским спуском и Монмартром. Он читал Гофмана, восхищался Достоевским, пародировал Гоголя, цитировал Евангелие – и всё это превращал в свой, киевский, язык, в свой, киевский, кошмар и свой, киевский, смех. И в этом – его европейскость: не в подражании, а в диалоге; не в подчинении, а в синтезе. Но для хуторского сознания диалог – это слабость, а синтез – предательство. Ему нужно не участие в мировой культуре, а культурное укрепрайонное замкнутое пространство, где даже Гофман – «агент Запада», а сатира – «диверсия».

Именно поэтому Булгакова не просто запрещают – его вычеркивают из нарратива принадлежности. Его не признают частью «настоящей» культуры, потому что «настоящая» (в их понимании) – это то, что «только наше», «только внутри», «только для своих». Но культура, которая боится диалога, обречена на вырождение: она перестаёт задавать вопросы миру и начинает повторять одни и те же лозунги самой себе, словно заколдованный круг. И в этом круге нет места ни сатире, ни мистике, ни иронии – только ритуалы «правильного патриотизма». А Булгаков – это не ритуал. Он – взрыв. Взрыв смысла в мире, где смысл заменён на лозунг. И этот взрыв разрушает всё, что построено на страхе: и ложные герои, и мнимые враги, и выдуманная чистота.

Трагедия в том, что, изгоняя Булгакова, Украина не только теряет часть своей памяти – она добровольно выбирает культурную периферию. Потому что страна, которая отказывается от своих мировых связей, теряет право на участие в диалоге цивилизаций. Её перестают читать не потому, что она «меняется», а потому что она сама отказывается быть услышанной. Её культурный продукт перестаёт быть универсальным – он становится пропагандистским, узким, одномерным. А мир не читает пропаганду. Мир читает правду – ту самую, что есть у Булгакова: о страхе, о власти, о трусости, о любви, о вере. И эта правда – не «российская» и не «украинская». Она – человеческая. Но хутору не нужны люди. Ему нужны послушные исполнители ролей в спектакле «чистой нации».

Ирония достигает кульминации, когда те, кто сегодня называют Булгакова «чужим», сами становятся чужими миру – не как геополитическому пространству, а как культурному. Их книги не переводят. Их фильмы не смотрят. Их мысли не цитируют. Потому что они говорят не на языке диалога, а на языке ограды. А Булгаков – он не просил быть «нашим». Он просто был. И был – настолько силён, что его читают даже там, где не знают, где находится Киев. Это ли не доказательство того, что настоящая культура не знает границ? Но хуторянство этого не понимает. Оно не хочет быть частью мира. Оно хочет быть против мира. И в этом – его самоубийственная суть. Потому что культура, которая строит стены, обречена остаться в тени – в то время как мосты, построенные из слов Мастера, продолжают вести людей к свету, даже сквозь пламя костров, где горят его книги.

Булгаков показывает, что русская культура – не враг, а часть украинской истории

«Они говорят: “русская культура – оккупант”. А я им отвечаю: “Вы что, никогда не ходили по киевским дворам? Там она не оккупировала – она жила. Пила чай. Пела колыбельные. Плакала над Пушкиным”».

– сказал Воланд, стоя у разрушенного подъезда дома на Андреевском спуске, где до сих пор пахнет малиновым вареньем.«Ха! Оккупант? Да Булгаков – как бабушка с Подола: говорит по-русски, но сердце – чисто киевское! А они хотят выгнать бабушку из дома, потому что у неё “неправильный” акцент!»

– заржал Бегемот, разбрасывая по ветру страницы из изъятого тома «Записок юного врача».

Русская культура на Украине – это не имперский налёт, не наслоение чуждой цивилизации, не артефакт колониального насилия; она – органичная часть ткани украинской истории, выросшая не сверху вниз, а изнутри, из почвы, из жизни, из быта, из душ людей, которые никогда не думали, что однажды их язык назовут враждебным. Булгаков – не пришелец из Москвы, не идеолог чуждой державы, не символ политического давления: он – сын Киева, внук киевских учителей, правнук киевской интеллигенции, чьи корни уходят в тот самый Город, где Пушкин читал стихи в салонах, где Лесю Украинку переводили на русский не из предательства, а из любви к слову, где Гоголь, родившийся под Полтавой, писал по-русски, но думал о Малороссии как о своей земле – и никому это не казалось противоречием. Именно эта естественность, эта неразрывность, эта внутренняя принадлежность русскоязычной культуры к украинской почве и делает её невыносимой для хуторянского сознания, которое требует чётких границ, а в реальности их нет – есть только смешение, переплетение, симбиоз.

Для того чтобы строить миф о «чистой нации», нужно вытеснить всё, что ставит под сомнение эту чистоту, – и Булгаков, как никто другой, ставит её под сомнение одним своим существованием. Он писал по-русски – но о Киеве. Он мыслил в русской литературной традиции – но о киевской боли. Он читал Гофмана и Пушкина – но видел в окно Днепр, а не Неву. И именно это – невозможность отделить «язык» от «земли» – разрушает всю логику националистической доктрины, которая требует: либо ты «свой», либо «чужой»; либо ты «патриот», либо «агент Кремля»; либо ты говоришь «правильно», либо молчишь. Но в мире Булгакова – нет таких выборов. В нём человек может быть и русскоязычным, и патриотом; и читать «Мастера и Маргариту», и гордиться своей страной; и петь «Щедрик», и цитировать Достоевского – и всё это будет не лицемерием, а нормой. А норма, как известно, страшнее любого протеста, потому что она – повседневная правда.

Хуторянство, однако, не терпит правды. Оно предпочитает ложь, потому что ложь управляема. И именно поэтому русскую культуру объявляют «враждебной» – не потому, что она враждебна, а потому, что она неуправляема. Она не хочет быть «инструментом влияния» – она хочет быть культурой. И культура не подчиняется указам. Она живёт своей жизнью: в книгах, в разговорах, в памяти, в запахе старых балконов, где дед читал «Белую гвардию» внукам, не чувствуя ни капли вины. Но в новой модели культурной политики каждая такая сцена – уже преступление. Потому что она напоминает: Украина была больше, чем один язык. Она была больше, чем один миф. Она была больше, чем один враг. И эта «большесть» – есть её сила, которую сегодня пытаются заменить на «чистоту», не понимая, что чистота в культуре – это стерильность, а стерильность – это смерть.

Ирония достигает трагикомического предела, когда те, кто объявляют Булгакова «чужим», сами становятся чужими для собственной истории. Они не видят, что русская культура на Украине – это не оккупация, а диалог, не насаждение, а ассимиляция, не насилие, а любовь. Они не понимают, что язык, на котором плакали их бабушки, – это не язык врага, а язык души. И когда они запрещают Булгакова, они не «очищают» культуру – они кастрируют её, отрезая часть её памяти, часть её сложности, часть её величия. Они делают Украину беднее – не в геополитическом, а в человеческом смысле. Потому что настоящая культура – это не список разрешённых имён, а пространство, где все голоса имеют право звучать. А Булгаков – это голос, который не умолкнет, даже если его сотрут с учебников. Потому что он – не текст. Он – память. И память нельзя запретить.

Именно поэтому он остаётся угрозой: не как символ России, а как свидетельство того, что Украина всегда была сложной, многоголосой, открытой. И тот, кто сегодня боится этой сложности, на самом деле боится самой себя – своей истории, своей памяти, своей настоящей, живой идентичности. Булгаков же не боится. Он смотрит с той стороны времени и говорит: «Я был. Я есть. Я – ваш». И пока хоть один человек вспомнит, как звучал его Киев – не как столица, не как поле битвы, а как дом, – их хуторская модель будет трещать. Потому что нельзя выгнать из дома того, кто в нём родился. Даже если вы назовёте его языком оккупанта. Особенно – если вы назовёте его так по глупости, а не по злобе.

Булгаков опасен тем, что он возвращает людям память

«Память – это самое страшное оружие. Потому что её нельзя изъять, переименовать или запретить. Её можно только убить… вместе с человеком».

– сказал Воланд, глядя, как школьник прячет под куртку потрёпанную «Белую гвардию» в разрушенной библиотеке на Андреевском спуске.«Ха! Они думают, что память – это список разрешённых имён в учебнике! А ведь память – это запах малинового варенья в доме Турбиных! Это голос бабушки, поющей “Ой, у лiсi”! Это язык, на котором ты плакал в детстве!»

– заржал Бегемот, растаскивая по ветру страницы сожжённого тома, словно пепел старого Киева.

Булгаков опасен не своей литературной формой – его можно было бы проигнорировать, если бы он был просто «старым писателем из прошлого»; он опасен тем, что его текст – это вместилище памяти, той памяти, которая не поддаётся административному контролю, не вписывается в линейную схему «колонизация → освобождение → чистая нация». Его проза – не художественный вымысел, а свидетельство, запечатлённое в слове: о том, как звучал Киев до того, как его превратили в поле битвы за «истинную идентичность»; о том, как жили люди, не вынужденные делать выбор между языком и патриотизмом; о том, как русская культура была здесь не оккупацией, а воздухом, которым дышала интеллигенция, неважно – еврейская, украинская или русская. Именно эта память и вызывает у нынешнего режима не просто раздражение, а истерический ужас – ведь память, в отличие от указов, не знает границ, не подчиняется лозунгам и не боится доносов.

Именно поэтому борьба с Булгаковым – это не борьба с книгой, а война с воспоминанием. Потому что если школьник прочтёт, как Алексей Турбин, умирая, видит в последнем сне не «русского оккупанта», а родной дом, уют, мать, брата, каштаны на улице – он начнёт задавать вопросы. А вопросы в системе, построенной на однозначности, – это диверсия. Вопросы ведут к сомнению, сомнение – к памяти, а память – к реальному прошлому, а не к тому, что сконструировано в офисах «институтов нацпамяти». И тогда рухнет вся мифологическая конструкция: не будет «исконной украинскости», не будет «культурной оккупации», не будет «врага в каждом русскоязычном» – будет просто человек, живший в Городе, который любил, вне зависимости от того, на каком языке он говорил с ним перед сном. А это – конец идеологической монополии.

Режим, построенный на этнонационализме, боится не «пропаганды Кремля» – он боится правды о себе самом. Потому что в правде – нет места для героизации погромщиков, для прославления тех, кто в 1918 году бегал из Киева, переодевшись в гражданское, оставляя за спиной хаос и насилие. Булгаков не «очерняет» – он помнит. Он помнит погром, устраиваемый под национальными лозунгами. Он помнит, как «украинская власть» в доме Турбиных вела себя как банда мелких тиранов, не понимающих ни мира, ни войны, ни чести. Он помнит, что национализм без культуры – это не возрождение, а охота на инакомыслящих, прикрытая флагом. И эта память – не просто неудобна, она смертельна для нарратива, в котором всё чисто, всё свято, всё «наших не обижают».

Их метод – не опровержение, а исчезновение. Потому что с памятью нельзя спорить. Её можно только стереть. Сначала – из учебников, потом – из улиц, потом – из сознания. Но даже уничтожив все экземпляры «Белой гвардии», они не уничтожат самого факта: что Киев был русским Городом не в смысле геополитики, а в смысле культуры, духа, повседневности. Что русский язык здесь не насаждали – он жил. Что Булгаков писал не для Москвы, а для Киева – своего, родного, больного, но настоящего. И пока хоть один человек вспомнит, как звучала речь в том подвале, где прятались от петлюровцев, – их модель «чистой нации» будет трещать. Потому что память – это не идеология. Это опыт. А опыт нельзя запретить.

Ирония в том, что, пытаясь уничтожить Булгакова, они лишь доказывают: он был прав. Он писал о том, как власть, лишённая культуры, превращается в толпу; как национализм, лишённый глубины, становится насилием; как страх перед сложностью заставляет людей выстраивать хутора вместо Городов. И сейчас они, не зная того, воплощают его пророчество: строят страну, где запрещено помнить; где патриотизм – это не любовь к земле, а ненависть к «чужому»; где культура – не симфония, а барабанная дробь. Но Булгаков – это не текст. Он – память, которая не умирает. Потому что память – это то, что остаётся, когда сгорят все флаги, рухнут все указы и исчезнут все доносчики. И тогда, из пепла, снова прозвучит голос Мастера: «Не бойся. Всё было. Всё будет. Всё вернётся».

Булгаков и погром: как он разоблачает националистическое насилие

«Они хотят, чтобы мир видел только флаг. А я показываю – под флагом кровь. Под лозунгами – трупы. Под “самостiйнiстю” – погром».

– сказал Воланд, глядя, как дождь смывает с Крещатика выцветшие надписи «слава нацiї!».«Ха! Погромщики в галицких шляпах! Теперь их называют героями! А Булгакова – врагом! Какой изящный переворот морали!»

– заржал Бегемот, пинком отправляя в Днепр статую «борца за незалежнiсть», отлитую из бронзы, украденной у снесённых памятников Пушкину.

Булгаков не просто описывает погром – он анатомирует его как структуру, как логическое завершение этнонационалистической истерии, когда идеология превращается в лицензию на убийство, а народный гнев – в охоту на «чужих», будь то евреи, русские офицеры или просто люди с интеллигентной речью и чистыми манерами. В «Белой гвардии» он не смягчает, не приукрашивает, не подстраивается под будущие мифы: он показывает, как приход «самостiйної влади» в Киев сопровождается не освобождением, а кровавым хаосом, где толпа, вооружённая национальными лозунгами и винтовками, устраивает расправу над теми, кто «не вписывается» в новую картину мира. Это не эпизод, не «отклонение от нормы» – это система, и Булгаков это понимает: власть, рождённая в ненависти, не может управлять – она может только уничтожать. И именно эта честность, эта способность видеть за словами – поступки, за символами – преступления, и делает его сегодня неприкасаемым для национального пантеона, где погромщики давно переименованы в «борцов за свободу», а их жертвы – вычеркнуты из истории, как «оккупанты» на своей же земле.

Для нынешней идеологии эта сцена – яд в чистом виде. Она разрушает весь миф о «героической борьбе за независимость» и заменяет его документом насилия: не абстрактного, не метафорического, а самого реального – с избиениями, грабежами, убийствами под крики «Слава Украині!». Булгаков не называет убийц «патриотами» – он называет их тем, чем они и были: маргиналами, пьяной толпой, боевиками, которые не умеют ни воевать, ни управлять, но умеют убивать «по национальному признаку». И в этом – его главный грех: он не позволяет украсть у истории жертв. Он не позволяет превратить погром в «борьбу с колонизаторами». Он заставляет смотреть в лицо тому, что было: что национализм, лишённый культуры, образования и морали, неизбежно скатывается в бандитизм, прикрытый флагом. А это – несовместимо с нарративом, в котором всё «своё» – свято, а всё «чужое» – должно исчезнуть без следа.

Именно поэтому его вытесняют не только из школьных программ, но и из коллективной памяти: ведь если признать, что в 1918 году «украинская власть» несла с собой не свободу, а антисемитское насилие, тогда придётся признать, что корни современного национализма – не в «культурном возрождении», а в этнической ненависти, замаскированной под государственность. Булгаков же не скрывает происхождения этой ненависти: он показывает, как лозунги о «чистоте нации» становятся оправданием для убийства старика-еврея на Подоле, как «борьба с москалями» оборачивается расправой над офицером, который всю жизнь служил в Киеве, как «национальная идея» превращается в право сильного на слабого, где «сильный» – это просто тот, у кого в руках винтовка и флаг. И эта правда – не просто неудобна, она смертельна для легитимности нынешнего режима, который строится на том же принципе: «если ты не с нами – ты враг», «если ты говоришь не так – ты предатель», «если ты помнишь – ты изменник».

Их реакция предсказуема: не опровергнуть – стереть. Не спорить – изъять. Не читать – сжечь. Потому что с погромом нельзя спорить – его можно только признать, и признание этого факта разрушает всю фасадную конструкцию «чистой нации», рожденной в борьбе за справедливость. Но Булгаков не даёт им этого сделать: его текст остаётся, даже когда книги сожжены, потому что текст – это память, а память – это свидетельство, и свидетельство не умирает, пока жив хоть один, кто помнит, как пахла кровь на улицах Киева под национальными лозунгами. Именно поэтому он – не просто писатель, а обвинитель, и его обвинение звучит не в прошлом, а в настоящем: вы не изменились. Вы всё ещё строите свою идентичность на страхе перед «чужим», всё ещё заменяете культуру – лозунгами, всё ещё объявляете врагом того, кто напоминает вам о вашей собственной жестокости. И пока вы боитесь его слов – вы подтверждаете их истинность.

Ирония в том, что, изгоняя Булгакова, они не «очищают» культуру – они подтверждают её диагноз: что национализм без гуманизма, без памяти, без сложности – это не возрождение, а возврат к варварству, где каждый, кто думает иначе, становится мишенью. Булгаков же – как голос разума в этом мире погромной логики: он напоминает, что национальная идея, не прошедшая через боль, совесть и диалог, превращается в орудие насилия. И он делает это не с трибуны, не с экрана, не с митинга – он делает это в тишине книги, в которой каждая строка – это свидетельство, каждая сцена – это улика, каждый персонаж – это зеркало. И в этом зеркале они видят не «российского пропагандиста», а себя настоящих: без мифов, без масок, без героизации – только страх, ненависть и желание уничтожить всё, что напоминает им об их собственном падении. Но зеркало нельзя сжечь. Оно всегда остаётся – даже когда его накрывают флагом.

Булгаков как обличитель хуторянства: культура против позы

«Они называют это “национальным возрождением”. А я вижу – это мелкий человек в вышиванке, который впервые получил право командовать теми, кто умнее его».

– сказал Воланд, наблюдая, как чиновник в галицкой шапке подписывает указ о запрете «языка оккупантов» поверх страницы «Мастера и Маргариты».«Ха! Хуторянство – это когда вместо театра – лозунг, вместо мысли – донос, вместо культуры – вышивка на груди! А Булгаков? Он – тот, кто смеётся им прямо в лицо!»

– заржал Бегемот, разбрасывая по ветру фальшивые дипломы «патріотично перевірено» из офиса Министерства культуры.

Булгаков не просто критиковал украинский национализм – он вскрывал его культурную пустоту, обнажая то, что лежит под фасадом «самостiйностi»: не подлинное возрождение, а психологию приобретённой власти мелкого человека, впервые почувствовавшего, что может унижать тех, кто образованнее, культурнее, тоньше. Его проза – это не политический памфлет, а анатомия хуторянства: явления, в котором национальная риторика становится прикрытием для агрессии невежды, а «борьба за идентичность» – ширмой для культурного вандализма. Он показывает, как провинциал, вчера ещё торгующий на базаре, сегодня входит в дом интеллигента с пистолетом и требует «уважения к украинскому языку», не зная ни одного произведения на нём; как чиновник, не читавший ничего, кроме указов, объявляет Пушкина «колонизатором»; как театр превращается в идеологическую витрину, где каждая реплика проверяется на «патриотичность». И всё это – не случайность, а система: хуторянство – это не география, это ментальность, и она смертельна для любой настоящей культуры.

Для Булгакова хуторянин – это не просто человек из деревни; это тип мышления, в котором внешняя форма заменяет внутреннее содержание: вышиванка – вместо мысли, лозунг – вместо идеи, флаг – вместо совести. Он с мрачной иронией показывает, как такая модель строит «государство»: не через образование, не через диалог, не через творчество, а через административное насилие над смыслом. В «Театральном романе» он высмеивает попытки «украинизации» искусства, где язык навязывается не из любви к нему, а из ненависти к другому; в «Похождениях Чичикова» – бюрократический абсурд провинциальной Украины, где чиновники говорят о «самостiйностi», но живут по принципу «моя хата с краю»; в «Белой гвардии» – сцену с представителями «новой власти», которые ведут себя не как государственники, а как мелкие тираны, компенсирующие внутреннюю пустоту грубостью и подозрительностью. И везде он показывает одно и то же: провинциальное мышление, наделённое властью, становится тоталитарным – не по злобе, а по глупости.

Именно поэтому Булгаков – не просто «неудобен» для современного националистического дискурса; он – его зеркало, в котором отражается вся карикатурность хуторянской модели «культурного возрождения». Он не позволяет заменить культуру – символами; он не позволяет выдать агрессивное невежество за патриотизм; он не позволяет объявить врагом того, кто говорит на другом языке, но любит тот же Город. Он напоминает: настоящая культура не боится сложности, не требует однозначности, не строится на ненависти к «чужому». Настоящая культура – это диалог, а хутор – это монолог, выкрикиваемый в пустоту. И этот монолог сегодня объявлен «национальной политикой», а Булгаков – «врагом нации», потому что он осмеливается смеяться над монологом – не злобно, а с горечью, с болью, с пониманием, что за этим монологом – не будущее, а вырождение.

Их реакция предсказуема: не услышать – заглушить. Не обсудить – запретить. Не включить в диалог – вычеркнуть. Потому что хуторянство, лишённое внешнего врага, погибает – оно нуждается в «чужом», чтобы оправдать своё существование. А Булгаков – это «чужой» не по языку, а по духу: он живёт в городской культуре, где ценится мысль, а не происхождение; где важна глубина, а не лозунг; где смех – не предательство, а форма сопротивления. И именно этот дух – дух Города, а не хутора – и есть то, что они не могут перенести. Потому что дух Города требует самоиронии, а хутор – слепого подчинения; дух Города требует диалога, а хутор – молчания; дух Города – это свобода, а хутор – это страх.

Ирония в том, что, изгоняя Булгакова, они не «очищают» культуру – они подтверждают его диагноз. Они доказывают, что национализм без культуры – это не возрождение, а театр абсурда, где главный герой – мелкий человек с флагом в руке и пустотой в голове. Они доказывают, что хуторянство – это не «украинская идентичность», а её пародия, и что настоящая Украина – та, что мыслила на нескольких языках, читала Гофмана и Лесю Украинку в одном томике, не испытывая когнитивного диссонанса. Булгаков же – это голос этой настоящей Украины, и пока он звучит – хотя бы в памяти, хотя бы в тайном чтении, хотя бы в шёпоте – их хуторская модель будет трещать. Потому что культура не может жить в хлеву. Она требует Города. А Город требует памяти. И Булгаков – это не писатель. Это память о Городе.

Почему ненависть к Булгакову усилилась именно после 2014 года

«До 2014-го они терпели его – как музейный экспонат, как безвредный пережиток. Но когда пришла война, им понадобился враг. А враг должен быть не где-то там – он должен быть в доме. И Булгаков… слишком хорошо подходил под роль».

– сказал Воланд, глядя, как с фасада Дома-музея стирают последние буквы фамилии.«Ха! Раньше он был “классиком”. А теперь – “агентом Кремля”! Как же быстро перевоспитываются музейные работники, когда им дают указ: “Булгаков – враг!”»

– провизжал Коровьев, поджигая костёр из учебных программ прямо у входа в Киевский университет, где когда-то читал лекции отец писателя.

До 2014 года Булгаков существовал в украинском культурном пространстве как неловкое, но терпимое наследие – как памятник, который не сносят, потому что он слишком известен, слишком вплетён в мировую литературу, слишком органичен для Киева. Его дом на Андреевском спуске был музеем, его имя носила улица, его произведения входили в школьную программу – не без оговорок, но без тотального запрета. Он воспринимался не как «враг», а как «сложный автор»: русскоязычный, имперский, белогвардейский – но свой, киевский, местный. Однако после Майдана, а особенно после 2014 года, когда началась эпоха «деколонизации», вся эта терпимость растаяла, как утренний туман над Днепром. Внезапно оказалось, что нельзя строить «чистую нацию», если в её сердце – русская культура, а в литературной памяти – человек, который видел Киев не как «столицу Украинской державы», а как русский Город в агонии, где разыгрывалась не «борьба за незалежнiсть», а трагедия цивилизации.

Именно после 2014 года русская культура в целом, а Булгаков в частности, стали символическим полем битвы – не за историю, а за будущее: будущее, в котором всё, что связано с Россией, должно быть либо уничтожено, либо «переписано». И Булгаков – слишком яркий, слишком упрямый, слишком не поддающийся переписыванию. Его нельзя было «украинизировать» – он слишком честно писал о том, каким был Киев: русскоязычным, имперским, европейским. Его нельзя было превратить в «жертву большевиков» и забыть про его лояльность к Белому делу – потому что он сам отказывался быть жертвой национального мифа. Его нельзя было включить в пантеон «нейтральных классиков» – потому что его тексты разоблачают корни националистического насилия, показывают петлюровцев не героями, а мародёрами, а «украинскую власть» – не государственниками, а хуторянами с пистолетами. И тогда пришёл единственный выход: вычеркнуть.

С 2014 года началась системная культурная зачистка: сначала тихая – изъятие книг из школьных программ, замена терминов, «патриотическая экспертиза» учебников; потом – громкая: снос памятников, закрытие выставок, запрет спектаклей, переименование улиц. Булгаков оказался в эпицентре этой бури не случайно: он слишком хорошо помнил то, что нынешняя идеология хочет забыть. Он помнил, что Киев был русским. Он помнил, что украинские националисты 1918 года не строили государство – они устраивали погромы. Он помнил, что для настоящей интеллигенции «национальная чистота» – абсурд, а язык – не признак верности, а среда обитания. И это – неприемлемо в эпоху, когда патриотизм меряется не любовью к земле, а ненавистью к «чужому».

После 2022 года процесс достиг апогея: если раньше Булгакова «терпели, но не любили», то теперь его объявили культурным оккупантом. Его книги изъяты из библиотек под предлогом «безопасности». Его имя стирают с мемориальных досок. Его произведения объявляют «токсичными». И всё это – не потому, что он «внезапно стал пророссийским», а потому что он остался прежним, в то время как страна начала строить себя на отрицании прошлого. Его постоянство стало предательством в глазах тех, кто требует лояльности к новому нарративу – даже если этот нарратив построен на лжи. Ведь Булгаков не просто писал – он свидетельствовал. И свидетель – всегда опаснее агитатора, потому что свидетель говорит не то, что хочется слышать, а то, что было.

Ирония в том, что, объявляя Булгакова «врагом», они сами становятся теми, кого он описывал: мелкими людьми с властью, которые не умеют править, но умеют запрещать; которые не строят культуру, но умеют сжигать книги; которые не любят свою землю, но фанатично ненавидят чужое – даже если это «чужое» родилось на этой же земле. Булгаков же остаётся – не в музее, а в памяти. Потому что настоящий писатель не умирает, когда сносят его памятник. Он умирает, когда перестают читать. А пока хоть один человек в тишине, под одеялом, перечитывает «Белую гвардию» и видит в ней не «пропаганду», а крик о погибающем мире – их «деколонизация» будет оставаться тем, чем она и есть: культурной истерией, маскирующейся под историческую справедливость. И тогда, из тьмы этой истерики, снова прозвучит голос, который не боится лозунгов: «Рукописи не горят. И память не сдаётся».

Почему всё это для них не мелочь, а вопрос выживания их нарратива

«Они не боятся Булгакова. Они боятся, что без него их история рухнет. Потому что он – не деталь. Он – контраргумент. А контраргумент в монолитной лжи – это смерть».

– сказал Воланд, глядя, как архивный работник рвёт страницы из школьного учебника 2008 года, где ещё упоминалось имя писателя.«Ха! Для них это не литература – это бомба замедленного действия! Потому что пока Булгаков помнит – их миф не состоится!»

– провизжал Коровьев, поджигая костёр из «деколонизированных» программ прямо на ступенях Института национальной памяти.

Борьба с Булгаковым – это не культурная чистка, не «очищение от колониального наследия», не реакция на «современные реалии»; это отчаянная попытка спасти нарратив, который держится на одном: на отрицании прошлого. В основе нынешней украинской идеологии лежит прямая линия: древняя Киевская Русь → «российская оккупация» → «советская тирания» → «деколонизация» → «чистое национальное возрождение». Вся эта конструкция рухнет, если признать, что между «древней Русью» и «советской тиранией» был не колониальный кошмар, а живой, сложный, русскоязычный, русскокультурный Киев – Город, где русская культура не уничтожала украинскую, а растила её, как дуб растит мох на своей коре. А Булгаков – это не свидетель такого Города, он – его голос. И пока этот голос звучит, их линия превращается в спираль, а спираль – в хаос.

Именно поэтому его нельзя оставить даже как «нейтрального классика». Его нельзя «переосмыслить». Его нельзя «включить в диалог». Можно только убрать. Потому что диалог разрушает монолит, а монолит – единственная защита их идеологии от распада. Ведь если признать, что Киев 1918 года был русским Городом в культурном смысле, тогда придётся признать: петлюровцы – не герои, а маргиналы; «самостiйнiсть» – не освобождение, а хаос; русский язык – не инструмент колонизации, а язык быта, мышления, любви. А это – конец всего: конец мифа о «тысячелетней борьбе за незалежнiсть», конец легитимации современного национализма, конец права объявлять каждого, кто говорит иначе, – предателем. И тогда окажется, что всё, что они строят, – не возрождение нации, а культурное самоубийство, замаскированное под терапию.

Вот почему запрет Булгакова – не эпизод, а стратегия выживания. Их нарратив не может сосуществовать с правдой, а Булгаков – это правда в художественной форме. Он не говорит: «Россия права». Он говорит: «Вот как всё было». И этого достаточно. Потому что «как всё было» – это и есть то, что они пытаются стереть. Их метод прост: если нельзя переписать историю – перепиши память. Убери книги. Снеси памятники. Переименуй улицы. Запрети слова. Объяви язык врагом. И тогда, в пустоте, которую ты создал, можно будет возвести новый миф: чистый, однозначный, героический. Но миф – это не память. Это замена памяти. И замена требует постоянного террора над воспоминанием. Потому что память, как показал Булгаков, – это не список фактов. Это запах каштанов на Крещатике в мае. Это голос матери, читающей «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Это суржик, на котором говорили любовь. И эту память нельзя убить указом.

Ирония в том, что, уничтожая Булгакова, они делают из него то, чем он никогда не был – символом «российской пропаганды». Но он никогда не писал для Москвы. Он писал для Киева – своего, родного, исчезающего. Он не защищал империю – он плакал по Городу, который переставал быть собой. И сейчас они, не понимая, совершают последнюю иронию: превращают его из киевлянина в «оккупанта», из свидетеля – в агента, из писателя – в оружие. Но оружие, если оно настоящее, рано или поздно обращается против того, кто его неправильно держит. И тогда из тьмы, где горят его книги, снова прозвучит его голос – не как угроза, а как напоминание: «Вы не можете стереть меня. Потому что я – это вы. Ваша память. Ваша совесть. Ваш настоящий Киев».

И тогда станет ясно: это не Булгаков угрожает их нарративу.

Их нарратив угрожает Украине.

А Булгаков – просто тот, кто осмелился сказать об этом вслух.

И за это его нельзя простить. Но и забыть – невозможно.

Послесловие от Воланда.

«Вы думали, что убиваете Булгакова? Нет. Вы убиваете не его – вы убиваете ту часть себя, которая ещё способна чувствовать стыд. Вы не сжигаете книги – вы сжигаете последний мост между прошлым и будущим. И когда пламя погаснет, вы останетесь одни – в хлеву, который назвали “столицей”, среди молчаливых манекенов в вышиванках, которые больше не поют, не плачут и не читают. Потому что вы дали им только форму – и отняли душу».

– сказал Воланд, стоя на пустой площади, где ещё вчера был памятник писателю, а сегодня – бетонная плита с выцарапанной нацистской руной Wolfsangel.«Вы строили нацию на страхе, а не на памяти. На доносе, а не на чести. На лозунге, а не на слове. И теперь у вас нет ни литературы, ни театра, ни мысли – только ритуалы верности. Но ритуалы не спасут вас от пустоты. Они лишь замаскируют её – до тех пор, пока вы не заглянете в зеркало и не увидите, что за “патриотом” скрывается мелкий человек с пистолетом и пустыми глазами».

«Вы называли это “деколонизацией”. Я называю это – добровольным самоограничением. Вы сами отрезали себе язык, которым говорили ваши бабушки. Вы сами сожгли книги, по которым учились думать ваши деды. Вы сами выгнали из дома того, кто знал: Киев – не флаг, а дыхание. И теперь вы удивляетесь, почему вас не читают, не слушают, не помнят. Потому что вы больше не часть мира. Вы – эхо, запертое в хлеву, которое кричит в пустоту: “Слава! Слава! Слава!” – и слышит в ответ только тишину».

«Но не думайте, что это конец. Нет. Это только начало расплаты. Потому что культура, которую вы убили, вернётся – не через указы, не через флаги, а через тех, кто помнит. Через шёпот под одеялом. Через страницу, спрятанную в подкладке. Через запах каштанов в мае. И тогда вы поймёте: нельзя убить память. Можно только убить в себе право на неё. А это – самый страшный приговор, какой может вынести человек самому себе».